住宅性能表示制度の概要

住宅性能表示制度とは平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)に基づく制度です。品確法は「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構成されています。

(1)新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任機関を「10年間義務化」すること

(2)様々な住宅の性能を分かりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること

(3)トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること

上記の(2)に掲げた「住宅性能表示制度」は、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するために作られた制度となっており、具体的に以下のような内容となっております。

・住宅の性能(構造耐力、省エネルギー性、遮音性能等)に関する表示の適正化を図るための共通ルール(表示の方法、評価の方法の基準)を設け、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にする。

・住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を整備し、評価結果の信頼性を確保する。

・住宅性能評価書に表示された住宅の性能は、契約内容とされることを原則とすることにより、表示された性能を実現する。

新築住宅における性能の表示項目には10分野32項目があります。これらのモノサシは住宅の外見や簡単な間取り図からでは判断しにくい項目が優先的に採用されています。

10分野のものさしは以下の通りです。

(1)地震などに対する強さ(構造の安定)

(2)火災に対する安全性(火災時の安全)

(3)柱や土台などの耐久性(劣化の軽減)

(4)配管の清掃や補修のしやすさ、更新対策(維持管理・更新への配慮)

(5)省エネルギー対策(温熱環境)

(6)シックハウス対策・換気(空気環境)

(7)窓の面積(光・視環境)

(8)遮音対策(音環境)

(9)高齢者や障害者への配慮(高齢者等への配慮)

(10)防犯対策

省エネルギー対策(温熱環境)

▶

- 概要

住宅室内で冬期に暖かく夏期に涼しく過ごしたいとするのは自然な要求ですが、そのためには室内の温度を適切に制御する事が重要な課題となります。

この時、できる限りエネルギーの使用量を削減しつつ暖冷房を行うために、住宅の構造躯体の断熱措置など十分な工夫を講じる事が必要です。

なお、石油などの化石燃料により生み出されるエネルギーの使用を抑制することは、地球規模での環境問題として極めて重要な温室効果ガスの発生の抑制を図る観点からも、必要な措置と考えられます。

▶

- 省エネルギー基準と等級

等級は以下のように省エネルギー基準に基づいて判断します。

| (等級4) | 平成11年に制定された基準(通称「11年基準」:次世代省エネ基準)に適合する程度のエネルギー削減が得られる対策を講じた住宅 |

|---|---|

| (等級3) | 平成4年に制定された基準(通称「4年基準」:新省エネ基準)に適合する程度のエネルギー削減が得られる対策を講じた住宅 |

| (等級2) | 昭和55年に制定された基準(通称「55年基準」:旧省エネ基準)に適合する程度のエネルギー削減が得られる対策を講じた住宅 |

| (等級1) | その他 |

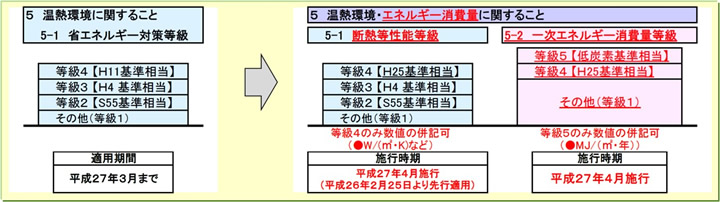

H25住宅省エネ基準の見直し等に伴う住宅性能表示制度の改定について

○省エネ法に基づく住宅省エネ基準の改定(H25.10)及びエコまち法に基づく低炭素建築物認定基準の制定(H24.12)に伴い、日本住宅性能表示基準及び評価方法基準の省エネに関する部分を改正する。

(1)設備を含めた一次エネルギー消費量を評価する基準を導入

(2)外皮性能の計算方法の変更への対応

○一次エネルギー消費量については、省エネ基準よりも水準の高い低炭素建築物認定基準相当を最上位等級に設定する。

(施行時期)

○平成27年4月1日施行

○「5-1 断熱等性能等級」については公布日(平成26年2月25日)より先行適用

※長期優良住宅については、「5-1省エネルギー対策等級」から「5-1断熱等性能等級」への改正は対応。当面、「5-2一次エネルギー消費量等級」は引用しない。