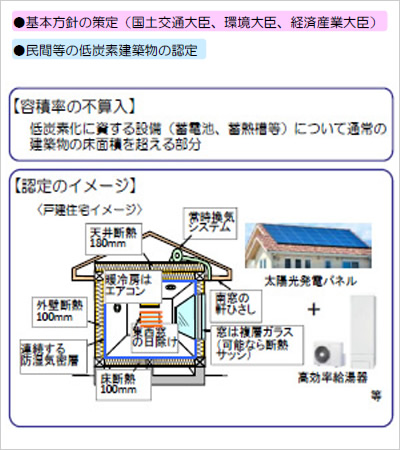

低炭素建築物認定制度

▶

- 概要

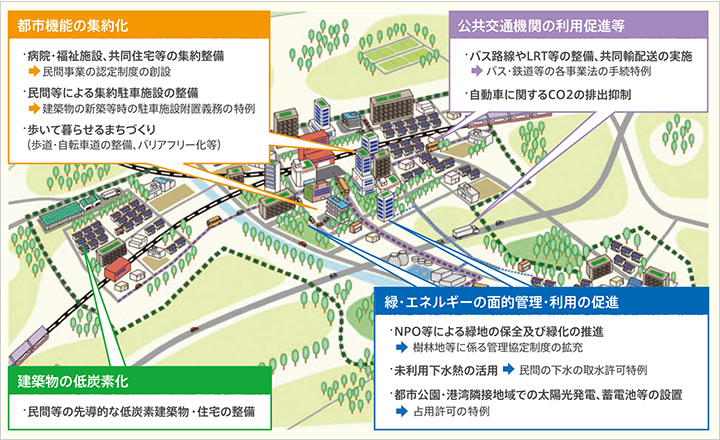

東日本大震災を契機としてエネルギーの需給が変化し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっている中、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することが重要な課題です。

このため、都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じ、その普及を図ることを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行されました。

この法律では、市街化区域等内において、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。申請を受けた所管行政庁は、低炭素建築物新築等計画が建築物の低炭素化を促進するための基準に適合するときは、計画を認定することとしております。

認定を受けた建築物については、低炭素化に資する措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について容積率算定の基礎となる床面積に算入しないこととしております。また、認定を受けた一定の新築住宅については、税制優遇措置の対象となります。詳しくは、硝子繊維協会ホームページ「お役立ち 断熱住宅の優遇制度」をご覧ください。

▶

- 法律の概要

▶

- 低炭素まちづくり計画のイメージ

(国土交通省資料より)

▶

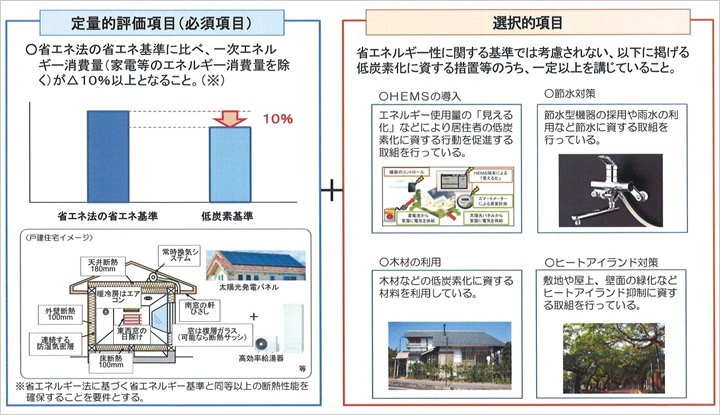

- 低炭素建築物の認定基準

以下の3項目を満たす必要があります

・改正省エネ基準同等の断熱性能を確保する事

・改正省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が△10%以上となる事

・その他の低炭素に資する措置を全8項目中2項目以上を実施する事

▶

- 低炭素に資する措置

【節水対策】

- (1)節水に資する機器を設置する事(節水便器、節水水栓、食器洗浄機)

- (2)雨水又は雑排水の利用のための設備を設置する事

【エネルギーマネジメント】

- (3)HEMS又はBEMSを設置する事

- (4)太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備およびそれと連携した定量型の蓄電池を設置する事

【ヒートアイランド対策】

- (5)一定のヒートアイランド対策を実施する事(緑地面積、壁面緑化、日射反射率が高い舗装や屋根材等)

【建築物の低炭素化】

- (6)住宅の劣化の軽減に資する措置を実施する事

- (7)木造住宅もしくは木造建築物である事

- (8)高炉セメント又はフライアッシュセメントを主要構造部に使用する事

※詳細はこちらへ(国土交通省HP:http://www.mlit.go.jp/common/000996590.pdf)

長期優良住宅

平成21年6月4日に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行されました。長期に渡って使用可能な質の高い住宅ストックの形成を通じて、廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を軽減するとともに、住居にかかるコスト負担の軽減をはかることにより持続可能な社会の実現を目的としています。

「長期優良住宅」に認定されれば、減税措置など金融メリットがあります。(詳細はこちら)

▶

- 長期優良住宅の認定基準(木造戸建住宅)

| 性能項目 | 設定基準の内容 |

|---|---|

| 省エネルギー対策 | 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されている事。 ・省エネ法に規定する平成11年省エネルギー基準(H27.3.31まで)又は平成25年省エネルギー基準に適合する事。 |

| 劣化対策 | 劣化対策等級3以上かつ、以下の基準に適合する事 ・区分された床下空間と小屋裏空間ことに点検口を設ける事。 ・床下空間の有効高さを330mm以上とする事。 (ただし、浴室の床下などやむを得ないと認められる部分については例外あり) |

| 耐震性 | 耐震等級2以上か、免震建築物の基準に適合する事。 (他にも変形に関する別途規定方法もあり) |

| 可変性 | 戸建住宅に適用される基準は無し。 |

| 維持管理・更新の容易性 | 維持管理対策等級3以上 |

| 高齢者対策 | 戸建住宅に適用される基準は無し。 |

| 住宅面積 | 床面積合計が75㎡以上である事。(地域の実情に応じて引き上げ、引き下げを可能とする。ただし、戸建住宅では55㎡を下限) |

| 維持保全の方法 | 定期的な点検・補修などに関する計画が策定されている事。 ・維持保全計画に記載すべき項目については (1)構造耐力上必要な部分 (2)雨水の侵入を防止する部分 (3)給水・排水の設備について点検の時期・内容を定める ・少なくとも10年ごとに点検を実施する事。 |

(H26年8月現在)

住宅事業建築主の判断基準

住宅事業建築主の判断基準(トップランナー基準)は、住宅における省エネルギー対策を多角的に推進し、省エネルギー性能を効率的に高める事を目的に、断熱性能に加えて空気調和設備、給湯設備等の建築設備の効率性について総合的に評価するため、「住宅で消費される一次エネルギー消費量」を指標とした基準になっています。

▶

- 対象

年間150戸以上の戸建建売住宅(告示では特定住宅)を供給する住宅事業建築主

▶

- 主な内容

(1)目標水準

- 「H11省エネルギー基準相当の住宅+標準的な設備」の1次エネルギー消費量を10%削減した値

(2)対象設備

- ・暖冷房機器、給湯、換気、照明、太陽光発電設備

- ・建築時に設置されている設備のみで、施主の持ち込む設備は含まれない。

(3)断熱水準

- ・H11省エネルギー基準に適合するように努める事。

(4)評価

- ・目標水準に対する達成率で評価する。

- ・供給した特定住宅の平均で達成率を算出する。

(5)支援ツール

- ・算定シート、算定ソフト(Web)

- 基準達成の評価方法

- 1戸当たりの考え方

- トータル評価の考え方