断熱部位から見る

グラスウール充填断熱の標準施工法を断熱部位ごとに解説いたします。

ご覧になりたい下記の断熱部位をクリックしてください。

標準仕様による矩計図(GWOS工法)

GWOS工法について

・GWOS工法[Y型]は、木材の横桟を用いて躯体の外側にグラスウール断熱材を取り付ける方法です。

・北海道を中心に付加断熱としてたいへん多くの実例があり、永年の施工実績から培われた、信頼性の高い工法です。

・主な構成を内側から外側の順番に示すと、下記のとおりです。

・通気胴縁は、横桟上の位置に釘または木工ビスを打って、躯体に固定します。

・「標準仕様」では、躯体の外側に構造用合板などの面材を用いるようになっていますが、GWOS工法[Y型]では面材を使用しない場合でも適用可能です。

※GWOSボードについては、一般的に密度32kの製品を使用します。

手順1:天井の断熱施工(桁上断熱)

天井下地の位置に防湿気密層を設ける一般的な方式ではなく、軒桁・小屋梁の上に防湿気密層を設ける「桁上断熱」という方法を、「標準仕様」として採用しています。この「桁上断熱」は、外壁を外張断熱とした場合に、外壁と天井の取合い部分の施工がしやすく、その他にも後述のように多くのメリットがあります。

▶

- 施工手順(1)躯体の施工

・小屋梁は平角材とし、上端を軒桁に合わせて施工します。

・桁上合板受け材を施工します。床に比べると荷重が小さいので、それを考慮して断面寸法と間隔を適宜判断してください。

・桁上合板受け材は、小屋梁を欠き込むか金物を使うなどして、小屋梁上端と上端を合わせるようにします。

▶

- 施工手順(2)躯体の施工

・軒桁の全面に合板を張ります。

・小屋束の位置では、合板の端部を切り欠いて束を逃げるようにします。

・桁上合板は、小屋組の施工を行う際の安全な作業床として利用できます。

*桁上合板に厚12以上の構造用合板を用いて、N50釘@150以下で釘打ち施工した場合には、品確法の「存在床倍率」を1.4または2.0と評価することができます。(受け材のピッチによって違う)

▶

- 施工手順(3)防湿気密層の施工

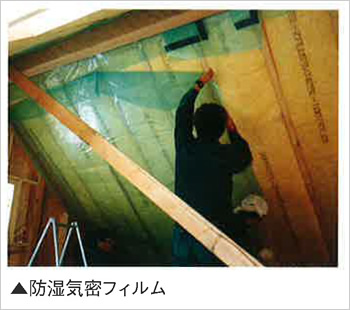

・桁上合板の上の全面に、防湿気密層としてポリエチレンフィルムを張ります。

・防湿気密フィルムの軒先側の端部は、軒桁の外側に15cmほど垂らしておきます。この部分で、外壁の防湿気密フィルムと重ねるようにします。

・防湿気密フィルムの継ぎ目は、小屋梁の上の位置で10cm以上重ねをとり、その上から貫板等の木材を取り付けて押えます。

・小屋束の位置では防湿気密フィルムに×形に切り込みを入れておき、束を取り付けた後でブチルテープ等で気密処理をします。

▶

- 施工手順(4)小屋組の施工

・防湿気密フィルムの施工後に、小屋組の施工をします。

・たるきのせいは、軒先の断熱欠損を防ぐためには120〜150mm程度が望ましい寸法です。

・軒先部分には、たるき同士の間にころび止めを設置します。ころび止めの上端は、通気層を確保するために、野地板から30mm程度離すようにします。

▶

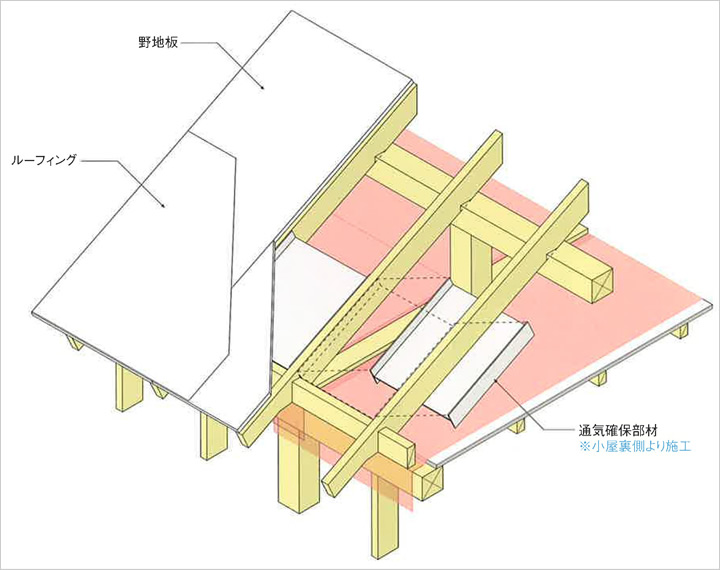

- 施工手順(5)野地板・せき板の施工

・たるきの施工後に、野地板、ルーフィングおよび屋根葺き材の施工をします。

・小屋裏側から、通気層をふさがないようにするためにせき板を施工します。せき板としてはボード状のものを用いる方法もありますが、市販のダンボール製の通気層確保部材を利用すると施工が簡単にできます。

▶

- 施工手順(6)断熱材の施工

・せき板の施工後に、桁上の断熱材を施工します。施工時期は、野地板施工直後でも可能ですし、作業用の開口部を設けておけばもっと後からでも可能です。

・断熱材は、高性能グラスウール16KHG厚155mmまたはグラスウール10K厚×2層とします。小屋束の位置はカッターで切込みを入れ、すき間ができないようにします。

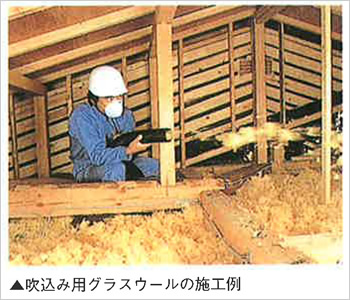

・吹込み用グラスウール厚210mmを施工する方法もあり、この場合は小屋束部分の処理は不要です。

・桁上断熱の場合は、間仕切壁上部の気密処理は必要ありません。また、ダウンライト部分の気密処理も不要です。

手順2:外壁の断熱施工

・土台部分および胴差部分の「先張りシート」は必要ありません。

・間柱の取り付けは、「床合板受け材」を土台上に取り付けた後に行います。ただし、床合板を土台に直張りする場合および基礎断熱の場合には、この「床合板受け材」は不用です。

▶

- 施工手順(1)躯体の施工

・間柱の脚部は、「床合板受け材」のしゃくりに合わせて欠き込んでおきます。

・入隅部分は、柱芯から180mm程度離れた位置に、間柱を追加して施工します。

*近年、耐力壁として構造用合板等の面材を用いる場合が一般的になっていますが、面材を貼る仕様を「標準仕様」としています。

▶

- 施工手順(2)防湿気密層の施工

・外壁合板の外側の全面に、防湿気密層としてポリエチレンフィルムを張ります。

・防湿気密フィルムの継ぎ目は、下地のある位置で10cm以上の重ねをとり、その上から木材等を適宜取り付けて押えます。

・防湿気密フィルムの下端部は、上から60×60mmの横桟を取り付けて押えます。

・防湿気密フィルムの上端部は、桁上の防湿気密フィルムと10cm以上の重ねをとり、その上から60×60mmの横桟を取り付けて押えます。

・GWOS工法では、外壁のコンセント、スイッチ部分の気密処理は不要です。

▶

- 施工手順(3)GWOSボード・横桟(またはスペーサー)の施工

・防湿・気密層の施工後に、屋外側からGWOSボードを施工します。

・GWOSボードは、高性能グラスウールのボード品で32KHG厚60です。撥水加工が施されており、少々の降雨時でも問題なく施工できます。

※GWOS工法[Y型]では、下端から順に断熱材と横桟(45×60)を交互に取り付けていきます。横桟は柱および間柱の位置で釘止めとし、ピッチは450mmとします。この450mmという寸法は、透湿防水シートの巾が1mの場合に、10cmの重ねを確保することが可能な寸法です。

▶

- 施工手順(4)透湿防水シート・通気胴縁・外装材の施工

・GWOS工法[Y型]では、GWOSボードの上から透湿防水シートを施工します。

・透湿防水シートの下端は、土台水切板金の立ち上がり部分にかぶせるように納めます。

・透湿防水シートの上から、通気胴縁を取り付けます。[Y型]では横桟上の位置で釘または木工ビスを用いて躯体に固定します。

・出隅および入隅部分の通気胴縁は、巾の広いものを使用します。

・最後に通気胴縁に外装材を取り付けます。通気層の上下端をふさがないように注意する必要があります。

手順3:開口部の施工

▶

- 施工手順(1)躯体、合板および防湿気密層の施工

・外壁合板の外側に、防湿気密層としてポリエチレンフィルムを張ります。

・開口部の位置の防湿気密フィルムは、ラフ開口寸法よりやや小さめに切り取ります。

▶

- 施工手順(2)サッシ受け材、サッシの施工

・開口部の四周に、防湿気密フィルムの上からサッシの受け材(60×60程度)を取り付けます。サッシ受け材の厚みは、断熱材の厚さに合わせる必要があります。

・サッシ受け材にサッシを取り付けます。

▶

- 施工手順(3)GWOSボード・横桟の施工

・サッシの施工後に、屋外側からGWOSボードを施工します。

・開口上下の通気胴縁の端部の固定のために、GWOS工法[Y型]では、開口部の上下に横桟を追加する必要があります。追加する横桟の長さは、開口部の巾に合わせます。

▶

- 施工手順(4)透湿防水シート・通気胴縁・外装材の施工

・サッシ取付部の防水テープ処理および透湿防水シートの施工後、通気胴縁を取り付けます。

・通気胴縁と同時に、開口部外装下地を取り付けます。通気胴縁と同じ厚さの巾の広い材を使用して、開口部の四周に取り付けます。

・開口上下の通気胴縁の端部は、通気を確保するために、開口部外装下地から30mm程度離す必要があります。

・最後に通気胴縁に外装材を取り付けます。

手順4:1階床の断熱施工

1階の床根太のせいを45mmと想定し、断熱材には欠き込みのあるボード状のグラスウール断熱材を用い、床合板を防湿気密層とする方法を「標準仕様」として採用しています。

▶

- 施工手順(1)床合板受け材、間柱の施工

・「床合板受け材」と床合板との間には気密パッキン材を施工する必要がありますが、図に示すように予め「床合板受け材」の上面にパッキン材を貼り付けておくと施工しやすいでしょう。このパッキン材は、巾20〜30mm程度で薄型のものとします。

・間柱は、脚部を「床合板受け材」のしゃくりに合わせて欠き込んでおき、受け材に取り付けます。

床下の地盤面には、必ず防湿施工を行います。仕様については、住宅金融支援機構の木造住宅共通仕様書等を参照してください。

・外周部の土台の上面に「床合板受け材」を取り付けます。この材が気流止めの役割を兼ねるため、土台部分の「先張りシート」は必要ありません。

・「床合板受け材」は、高さを根太のせいに合わせた寸法とし、柱どうしの間に施工します。間柱の位置にはしゃくりを設けておきます。

*床合板を土台に直張りする場合および基礎断熱の場合には、この「床合板受け材」は不要です。

▶

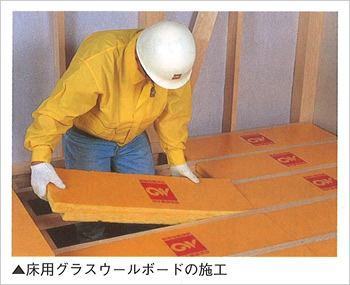

- 施工手順(2)床断熱材の施工

・根太掛けおよび根太を施工します。

・根太の施工後、断熱材を施工します。断熱材には、欠き込みのあるボード状の床用グラスウール断熱材で、32K厚80のものを使用します。

・この断熱材を、欠き込み部分を大引の位置に合わせて、根太どうしの間にはめこんでいきます。ボード品でたわみにくいため、断熱材の受け材は不要です。また、この場合には、防風層を別途に設ける必要はありません。

▶

- 施工手順(3)床合板、目地部分ブチルテープの施工

・断熱材の施工後に床下地の合板を張り、目地部分にブチルテープで目張りをします。この仕様により、床の防湿気密フィルムを省略することができます。(防湿気密フィルムを施工する場合は、目張りは不要です)

・柱の脚部も、目地部分と同様、ブチルテープで防湿気密処理をします。

・建物外周部の床合板端部は、「床合板受け材」に30mm程度のせかけるようにし、気密パッキン材をはさんで「床合板受け材」に釘止めします。

手順5:下屋の断熱施工

本マニュアルでは、施工しやすさと手順のわかりやすさ考慮して、下屋部分を屋根断熱とする方法を「標準仕様」として採用しています。この項では、下屋のたるきに枠組壁工法用の210材(38×235mm)を用いる例を示します。たるき間に充填断熱とし、たるき寸法の中で通気層も確保する納まりです。

▶

- 施工手順(1)躯体、先張りシートの施工

・まず最初に、下屋が取り付く部分の上階壁合板を施工しておく必要があります。たるき掛けは、この壁の合板の上から施工します。

・防湿層、気密層は、切れ目なく連続して施工する必要があります。軒桁やたるき掛けの部分は、たるきの施工後では、防湿気密フィルムの施工ができないため、予めこの部分のポリエチレンフィルムを先に張っておくほうが、後の施工が楽になります。これを「先張りシート」と呼びます。

・桁部分の先張りシート、たるき掛け部分の先張りシートとも、巾60〜70cm程度のものを使用します。一般のポリエチレンフィルムをロールの状態でこの巾にカットして用いても良いですし、専用の細巾のシートを用いることもできます。

・先張りシートは、たるきの施工前に、軒桁とたるき掛けにタッカーで留め付けていきます。

▶

- 施工手順(2)たるき、ころび止めの施工

・先張りシートの上から、たるきを施工します。

・たるきには、枠組壁工法用の210材(38×235mm)を用います。シート受け材の位置に予め、欠き込みを設けておくと、受け材の施工がしやすくなります。

・軒先部分には、たるき同士の間にころび止めを設置します。ころび止めの上端は、通気層を確保するために、野地板から30mm程度離すようにします。(その他、釘打ち等の仕様については、枠組壁工法の仕様に準ずる)

・たるきの施工後に、野地板、ルーフィングおよび屋根葺き材の施工をします。雨押え部分で通気できるように、野地板にはあきを設けておきます。

▶

- 施工手順(3)通気層部材、断熱材の施工

・断熱施工の前に、たるき間に通気層を確保するための施工をします。ボード状の防風層(シート状防風層は不可)を用いる方法もありますが、図に示したダンボール製の通気層確保部材を利用すると施工が簡単にできます。

・その後、高性能グラスウール16KHGを厚さ100mm×2層、または、厚さ90mm×2層をたるき間に充填します。

・断熱材の内側(たるき下端)に、防湿気密層としてポリエチレンフィルムを張ります。「先張りシート」との取り合い部分は、シート受け材の位置で重ね、仕上材で押さえます。

・下階壁の防湿気密フィルムの上端部は、図に示すように桁部分の「先張りシート」と10cm以上の重ねをとり、その上から60×60mmの横桟を取り付けて押えます。

・同様に上階壁の防湿気密フィルムの下端部は、図に示すようにたるき掛け部分の「先張りシート」と10cm以上の重ねをとり、その上から60×90mm程度の横桟(雨押さえ下地を兼ねる)を取り付けて押えます。

*野地板に厚9mm以上の構造用合板を用いて、N50釘@150以下でたるきに釘打ち施工した場合には、品確法の「存在床倍率」を0.5または0.7と評価することができます。

屋根断熱とした場合の例

この項では、標準仕様で示した「桁上断熱」ではなく、屋根面で断熱をする場合の例を示します。屋根断熱とすると、天井断熱の場合には利用できない小屋裏部分を、快適な居住空間として利用することが可能になります。

【屋根断熱の基本構成】

屋根の断熱は、基本的には外壁と同様の構成とします。グラスウール断熱材を用いる場合には、断熱材の室内側には防湿気密層を、外気側には防風層と通気層を設けます。その際、通気層の厚さは30mm程度を標準とし、軒先と棟部分には通気できるような措置を行います。また、防風層に関しては、通気層がふさがれるのを防ぐために、ボード状のものを使用するのが良いでしょう。

【屋根での外張断熱と充填断熱】

次世代省エネルギー基準では、3〜7地域における屋根の断熱材に要求される熱抵抗値は、充填断熱工法の場合には4.6(㎡・K/W)、外張断熱工法の場合には4.0(㎡・K/W)と定められています。この性能を満たすためには、外壁等と比較すると断熱材の厚さは相当厚くする必要があります。そのため、屋根を外張断熱工法とした場合には、野地板や屋根材はこの厚い断熱層を介して小屋組に固定しなければならず、この固定方法については構造的に十分な検討が必要です。そこで本マニュアルでは、屋根については構造的な信頼性の高い充填断熱工法を基本と考えています。

【充填断熱の場合の二つの方法】

屋根でたるき間に充填断熱とする際には、下記の2種類の方法が考えられます。

(a) たるき間に通気層を設ける方法(断熱厚+30mm以上のせいのたるきを用いる)

(b) たるきの上に通気層を設ける方法(断熱厚と同寸法のせいのたるきを用いる)

この2つの方法では、(b)の方式の方が、たるきのせいを小さくすることができますが、通気胴縁をはさんで野地板を二重に施工することになり、施工の手間の面では(a)の方式の方がやりやすいでしょう。そこで本マニュアルでは、(a)の方式を例として、以下に施工手順を示します。たるきに枠組壁工法用の210材(38×235mm)を用い、たるき間に200mmまたは180mmの充填断熱とし、たるき寸法の中で通気層も確保する納まりです。

▶

- 施工手順(1)躯体、先張りシートの施工

・軒桁や棟木の部分は、たるきの施工後では防湿気密フィルムの施工ができないため、あらかじめこの部分の防湿気密フィルムを先に張っておくほうが、後の施工が楽になります。この部分を「先張りシート」と呼びます。

・桁部分の先張りシートは幅60cm〜70cm程度、棟部分の先張りシートは幅80cm〜1m程度のものを使用します。一般のポリエチレンフィルムをロールの状態でこの幅にカットして用いても良いですし、専用の細幅のシートを用いることもできます。

・先張りシートは、たるきの施工前に、軒桁と棟木の上面にタッカーで留め付けていきます。また、母屋にも同様に先張りシートを施工します。

▶

- 施工手順(2)たるき、ころび止めの施工

・先張りシートの上から、たるきを施工します。

・たるきには、枠組壁工法の210材(38×235mm)を用います。シート受け材の位置に予め欠き込みを設けておくと、受け材の施工がしやすくなります。

・軒先部分には、たるき同士の間にころび止めを設置します。ころび止めの上端は、通気層を確保するために、野地板から30mm程度話すようにします。(その他、釘打ち等の仕様については、枠組壁工法の仕様に準ずる)

・たるきの施工後に、野地板、ルーフィングおよび屋根葺き材の施工をします。棟部分で通気できるように、野地板にはあきを設けておき、棟換気部材を取り付けます。

▶

- 施工手順(3)通気層部材、断熱材の施工

・断熱施工の前に、たるき間に通気層を確保するための施工をします。ボード状の防風層(シート状防風層は不可)を用いる方法もありますが、図に示したダンボール製の通気層確保部材を利用すると施工が簡単にできます。

・その後、高性能グラスウール16KHGを、厚さ100mm×2層または厚さ90mm×2層を、たるき間に充填します。

・断熱材の内側(たるき下端)に、防湿気密層としてポリエチレンフィルムを張ります。「先張りシート」との取り合い部分は、シート受け材の位置で重ね、仕上材で押えます。

・下階壁の防湿気密フィルムの上端部は、図に示すように桁部分の「先張りシート」と10cm以上の重ねをとり、その上から60×60mmの横桟を取り付けて押さえます。

一般的な天井断熱とした場合の例

この項では、標準仕様で示した「桁上断熱」ではなく、天井下地の位置に防湿気密層を設ける一般的な天井断熱とした場合の例を示します。

・小屋組については特に注意事項はありません。野地板、屋根葺き工事まで、断熱工事と関係無く先行して施工可能です。

・天井と外壁が取り合う部分の外壁に「気流止め材」を施工します。この「気流止め材」は必ず乾燥木材とし、巾は柱巾と同寸とします。「気流止め材」は柱どうしの間に施工するため、間柱より先に施工する必要があります。

・天井下地の施工後、下地の室内側に防湿気密層として防湿気密フィルムを張ります。天井と外壁の取り合い部分では、天井の防湿気密フィルムを折り下げ、「気流止め材」と仕上材とではさみ付け、釘止めして押えます。

・間仕切壁の上部についても、図に示したように乾燥木材の「気流止め材」を用いて、外壁と同様に納める方法がやりやすいでしょう。(天井の防湿気密フィルムを連続させ、間仕切壁を後施工とする方法もあります)

・断熱材の仕様は桁上断熱の場合に準じます。高性能グラスウール16KHG厚155mmまたはグラスウール10K厚100mm×2層とするか、吹込み用グラウスウールで厚210mmを吹き込み施工とします。

・ダウンライトを使用する場合は、専用の断熱施工用ダウンライトを用いるようにします。また、点検口についても、断熱・気密タイプの製品を用いるようにします。

天井断熱とした場合の下屋の例

この項では、下屋部分を天井断熱とした場合の例を示します。

・「標準仕様」の下屋と同様、まず最初に、下屋が取り付く部分の上階壁合板を施工しておく必要があります。

・上階壁の下半分(雨押さえより下の部分)の防湿気密フィルムを張ります。

・合板および防湿気密フィルムの上から、たるき掛けを施工します。たるき掛けの巾は、壁の断熱材と合わせて60mmとします。

・下屋部分のたるき、野地板、ルーフィングおよび屋根葺き材の施工をします。

・その後、上階壁の下半分の横桟およびGWOSボードを施工します。

・下屋の天井下地の施工後、下地の室内側に防湿気密フィルムを張ります。

・下屋の軒先の下階外壁との取り合い部では、天井断熱の例と同様に「気流止め材」を施工し、そこで天井の防湿気密フィルムを折り下げ、「気流止め材」と仕上げ材とではさみ付け、釘止めして押えます。

・上階の壁と下屋天井が取り合う部分では、図に示したように「下がり壁下地」を設け、その下地材と仕上げ材とで防湿気密フィルムをはさみ付け、釘止めして押さえます。

・下屋天井の断熱材の仕様は、天井断熱の例に準じます。高性能グラスウール16KHG厚155mmまたはグラスウール10K厚100mm×2層とするか、吹き込み用グラスウール厚210mmとします。

・上階壁の上半分の防湿気密フィルムの下端部は、図に示すように先に張っておいた下半分の防湿気密フィルムと重ねをとり、その上から60×90程度の横桟(雨押さえ下地を兼ねる)を取り付けて押さえます。

床合板直張り仕様の場合の例

この項では、1階床の合板に厚い合板を用いて根太を省略し、土台・大引きに直張りとした場合の例を示します。1階床の根太を落し込みとして、根太と土台・大引の上端を合わせた床組の場合も、同様の考え方で施工可能です。

・「床合板受け材」および土台部分の「先張りシート」は必要ありません。

・外周部の土台と床合板との間には気密パッキン材を施工する必要があります。「標準仕様」の場合と同様に、予め外周部の土台の上面にパッキン材を取り付けておくと施工しやすいでしょう。このパッキン材は、巾20〜30mm程度で薄型のものとします。

・土台と大引きの側面に、図のように24mm角程度の断熱材受けを取り付けます。

・1階床の断熱材には、ボード状の床用グラスウール断熱材で、32K厚80mm(欠き込みナシ、大引間用)を使用します。この断熱材を、土台・大引どうしの間にはめこんでいきます。ボード品でたわみにくいため、貫板等による下面からの受けは不要です。また、この場合には、防風層を別途に設ける必要はありません。

・断熱材の施工後に床下地の合板を張り、目地部分に気密テープで目張りをします。この仕様により、床の防湿気密フィルムを省略することができます。(防湿気密フィルムを施工する場合は、目張りは不要です)

・柱の脚部も、目地部分と同様、ブチルテープで防湿気密処理をします。

・建物外周部の床合板端部は、土台に30mm程度のせかけるようにし、気密パッキン材をはさんで釘止めします。

・1階の間仕切壁の下部は、床下地の合板および目張り処理の後に間柱受け材を施工し、その上に間柱を取り付けるようにします。

外気に接する床の断熱工法の例

玄関ポーチや車庫などの上部に張り出した部分の2階の床は、1階床よりも厚い断熱をする必要があります。この項では、2階の床根太のせいを105mmとして梁に乗せかける納まりとし、床の断熱材には厚さ100mmグラスウール断熱材42mmのグラスウールボードを2層で用いる例を示します。

・図に示すように、断熱する床の外周部の胴差・梁の上面に「床合板受け材」を取り付けます。この材が気流止めの役割を兼ねるため、この部分の「先張りシート」は必要ありません。

・「床合板受け材」は、高さを根太のせいに合わせた寸法とし、柱どうしの間に施工します。上階の間柱の位置にはしゃくりを設けておきます。

・「床合板受け材」と床合板との間には気密パッキン材を施工する必要がありますが、1階床と同様に、あらかじめ「床合板受け材」の上面にパッキン材を張り付けておくと施工しやすいでしょう。

・上階の間柱は、脚部を「床合板受け材」のしゃくりに合わせて欠き込んでおき、受け材に取り付けます。

・断熱する床の根太の施工後、根太の下面に床用グラスウールボード32K厚42mmを施工します。貫板等ではさんで下から釘打ちします。この場合、防風層は省略することが可能です。

・その後に、グラスウール16K厚100mmを根太どうしの間にはめこんでいきます。根太下面のグラスウールボードが、この断熱材の受けの役割をします。

・断熱材の施工後に床下地の合板を張り、目地部分に気密テープで目張りします。この仕様により、床の防湿気密フィルムを省略することができます。(防湿気密フィルムを施工する場合は、目張りは不要です)

・柱の脚部も、目地部分と同様、気密テープで防湿・気密処理をします。

・断熱床の外周部の床合板端部は、「床合板受け材」に30mm程度のせかけるようにし、気密パッキン材をはさんで「床合板受け材」に釘止めします。

和室(真壁)の断熱工法の例

この項では、真壁納まりの和室の断熱施工の例を示します。

・GWOS工法では、壁に関しては外張り断熱であるため、真壁納まりとする場合でも特に注意すべき点はありません。下地、仕上げとも各種の方法が可能です。断熱の仕様は、「標準仕様」に準じます。

・1階床は、和室と洋室の段差を無くしバリアフリー対応とすることを想定した例です。和室の根太を45mm落とし込みとして根太上端を土台上端にそろえ、洋室の根太を土台上に乗せ掛けるかたちの納まりです。

・和室、洋室とも、床の断熱仕様は基本的に「標準仕様」に準じます。断熱材は欠き込みのあるボード状の床用グラスウール断熱材(32K・厚80mm)を使用し、床下地の合板目張りをすることで防湿気密層とします。但し、和室と洋室の境界では合板に段差ができるため、この部分のみ幅30cm程度の防湿気密フィルムを先張りしておく必要があります。先張りシートの両端は、床合板・床仕上材で押えます。

・桁上断熱であれば、和室の天井が断熱部位となる場合でも、特に注意すべき点はありません。壁と同様に、下地、仕上げとも各種の方法が可能です。断熱の仕様は「標準仕様」に準じます。

基礎断熱の場合の例

この項では、1階床で断熱するのではなく、基礎立ち上がりで断熱する「基礎断熱」とした場合の例を示します。

・建物外周部の布基礎の立ち上がり部分に、発泡プラスチック系断熱材等を施工します。

・基礎断熱の場合、床下換気口は不要です。

・基礎の根入れ深さが浅い場合は、必要に応じて、土間の外周部に断熱補強を行います。(図中※印部分)

・基礎上端と土台の間には、気密パッキンを施工します。

・1階床には断熱材は施工しません。「床合板受け材」および土台部分の「先張りシート」も必要ありません。また、床合板の目張りも不要です。

・1階の間仕切壁の下部も、特に注意すべき点はありません。下部を基礎断熱、上部を桁上断熱とした構成の場合には、間仕切壁上下の気密処理は全く必要なくなり、施工が大幅に簡単になります。

・1階床以外は「標準仕様」に準じます。

特殊な床の例−A.ユニットバス部分

・GWOS工法では、外壁の防湿気密層および断熱材は外側からの施工になります。したがって、外壁の断熱施工がユニットバス設置の前でも後でも、特に問題ありません。

・また、ユニットバスの配管の立ち上がり部分を外周壁内に通す場合にも、特に注意すべき点はありません。

・ユニットバスの床部分については、その部分のみ基礎断熱とする方法と、床よりも低いレベルにユニットバス設置用の断熱床を施工する方法とがあります。施工のしやすさを考えると、ユニットバス(あるいは水廻り)部分は基礎断熱とする方がよいでしょう。(※下図参照)

特殊な床の例−B.玄関土間部分

・玄関土間床は、基礎や地面と接しているために、玄関の温度が低下したり、場合によっては結露を生じたりする危険性があります。この部分にもきちんと断熱施工をすることが必要です。

・玄関土間の外周部の基礎立ち上がり部分に、発泡プラスチック系断熱材等を施工します。

・玄関土間の外周部の基礎と土台との間には、気密パッキンを施工します。

※詳しくは、住宅金融支援機構の木造住宅工事共通仕様書などを参考にしてください。

その他の細部処理−A.配管・配線の貫通部分

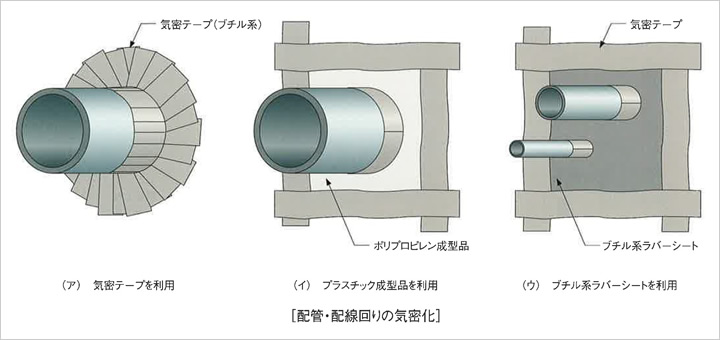

・設備の配管や配線が防湿気密層を貫通する部分の処理には、下記のような方法があります。

(ア) 気密テープを何枚か貼ってシールする

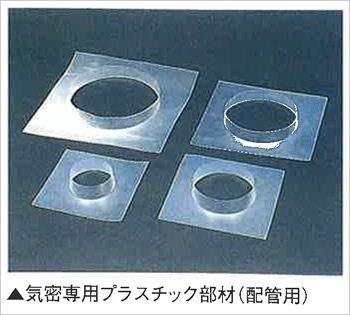

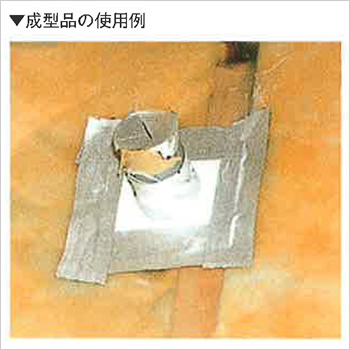

(イ) プラスチック製の成型品を用いて、気密テープでシールする

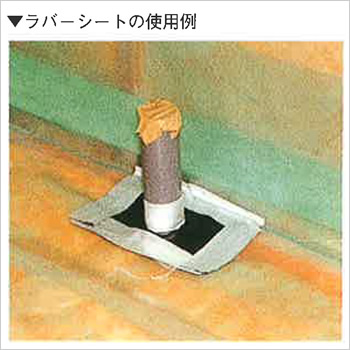

(ウ) ブチル系のラバーシートを用いて、気密テープでシールする

・径が小さい配管、配線については、(ウ)の方法が有効です。

その他の細部処理−B.作業口・点検口部分

・桁上の断熱材を施工するための作業口は、下図の上のように合板とパッキン材を用いて施工すると良いでしょう。あるいは、既製品の天井用の断熱気密点検口を使用することも可能です。

・床下の点検口部分には、下図の下のように専用の断熱気密点検口を使用するのが施工しやすくて良いでしょう。木製や樹脂製で、フタに断熱材が充填されている製品が、各種販売されています。

3地域の標準仕様

地域区分の3地域では、4〜7地域の仕様よりも高い断熱・気密性能が必要とされています。特に、床については、断熱仕様が大きく異なります。この章では、3地域を対象に、次世代省エネ基準を満たすことのできる床の断熱施工の例を示します。なお、床以外の部分の断熱仕様は、第2章と第3章に示した4〜7地域の仕様に準じますが、防湿気密層のポリエチレンフィルムは厚0.2mm以上とします。

▶

- 1,2地域の1階床の断熱工法の例−A 根太間50mm+大引間100mm

この項では、1階の床根太のせいを45mmまたは50mmと想定し、大引間と根太間にグラスウール断熱材を2層で用いる例を示します。

・外周部の土台の上面に「床合板受け材」を取り付けます。この材が気流止めの役割を兼ねるため、土台部分の「先張りシート」は必要ありません。

・「床合板受け材」は、高さを根太のせいに合わせた寸法とし、柱どうしの間に施工します。間柱の位置にはしゃくりを設けておきます。・間柱は、脚部を「床合板受け材」のしゃくりに合わせて欠き込んでおき、受け材に取り付けます。

・大引の下面から断熱材受けとして貫材等(18×90程度)を取り付け、防風層として透湿防水シートを施工します。

・大引間にグラスウール16K厚100mmを施工します。さらに、根太の施工後、根太間にグラスウール断熱材を施工します。根太のせいが50mm以上の場合は、グラスウール16K厚50mmを用います。根太のせいが45mmの場合には、高性能グラスウール16KHG厚50mmの製品を用い、45mmに圧縮して充填します。

・断熱材の施工後、室内側の全面に防湿気密フィルムを張ります。1,2地域では厚さ0.2mm以上のものを用います。根太の上面にタッカーで止めていき、その上から床合板を釘止めして押えます。床合板の目地部等の目張り処理は必要ありません。

・防湿気密フィルムの継目は、下地のある部分で重ねをとり、床合板で押えるようにします。

・建物外周部の床合板端部は、「床合板受け材」に30mm程度のせかけるようにし、防湿気密フィルムをはさんで「床合板受け材」に釘止めします。

・柱や配管などが防湿気密層を貫通する部分では、ブチルテープで防湿気密処理をします。専用のプラスチック系部材を用いる方法もあります。

・1階の間仕切壁は、床合板の施工後に間柱受け材を施工し、その上に間柱を取り付けるようにします。

▶

- 3地域の1階床の断熱工法の例−B 根太間50mm+大引間80mmボード品

この項では、1階の床根太のせいを45mmまたは50mmと想定し、大引間にグラスウールボードを、根太間には一般のグラスウール断熱材を用いる例を示します。

・外周部の土台の上面に「床合板受け材」を取り付けます。この材が気流止めの役割を兼ねるため、土台部分の「先張りシート」は必要ありません。

・「床合板受け材」は、高さを根太のせいに合わせた寸法とし、柱どうしの間に施工します。間柱の位置にはしゃくりを設けておきます。

・間柱は、脚部を「床合板受け材」のしゃくりに合わせて欠き込んでおき、受け材に取り付けます。

・土台と大引の側面に、図のように24mm角程度の断熱材受けを取り付けます。

・土台・大引どうしの間に、床用グラスウールボード32K厚80を施工します。ボード品でたわみにくいため、貫板等による下面からの受けは不要です。また、このっばいには、防風層を別途に設ける必要はありません。さらに、根太の施工後、根太間にグラスウール断熱材を施工します。根太のせいが50mm以上の場合には、グラスウール16K厚50mmを用います。根太のせいが45mmの場合には、高性能グラスウール16KHG厚50mmの製品を用い、45mmに圧縮して充填します。

・断熱材の施工後、室内側の全面に防湿気密フィルムを張ります。3地域では厚さ0.2mm以上のものを用います。根太の上面にタッカーで止めていき、その上から床合板を釘止めして押えます。床合板の目地部等の目張り処理は必要ありません。

・防湿気密フィルムの継目は、下地のある部分で重ねをとり、床合板で押えるようにします。

・建物外周部の床合板端部は、「床合板受け材」に30mm程度のせかけるようにし、防湿気密フィルムをはさんで「床合板受け材」に釘止めします。

・柱や配管などが防湿気密層を貫通する部分では、ブチルテープで防湿・気密処理をします。専用のプラスチック系部材を用いる方法もあります。

・1階の間仕切壁は、床合板の施工後に間柱受け材を施工し、その上に間柱を取り付けるようにします。

枠組壁工法(2×4工法)について

▶

- 枠組壁工法の仕様の例

この項では、4〜7地域を対象に、GWOS工法を用いて枠組壁工法(2×4工法)住宅で次世代省エネルギー基準を満たすことのできる仕様の例を示します。

・この仕様では、外壁が外張断熱となります。天井、床は充填断熱ですので、断熱施工については基本的には在来木造の場合と変わりません。外壁の防湿気密層は構造用の面材の外側ですので、外壁と床との取り合い部分では特別な処理は必要ありません。

▶

- 各部位の断熱仕様

◎床(充填工法)

断熱材:床用グラスウールボード32K 厚80(欠き込みナシ、大引間施工、受け金物を使用)

防湿気密層:厚さ15mm以上の床合板(等)を用い、本ざね加工とするか、突き合わせ部に接着材(認定品同等以上)を塗布する。

◎外壁(外張[GWOS]工法)

断熱材:GWOSボード32KHG 厚60mm

防湿気密層:ポリエチレンフィルム 厚0.1mm以上

◎天井・下屋(充填工法)

断熱材:高性能グラスウール16KHG 厚155mm (または グラスウール10K厚100mm×2層/吹込み用グラスウール厚210mm)

防湿気密層:ポリエチレンフィルム 厚0.1mm以上

その他基本的な注意事項

・外壁断熱材の外側には通気層を確保する。

・軒先部分では、天井の断熱材が軒先の通気層をふさがないよう必要に応じて、せき板を設置する。

・防湿気密フィルムの端部は、必ず木材や合板等で密着させて押さえる。

▶

- 枠組壁工法の矩計図(GWOS工法の場合)

補助材料について

▶

- 施工の補助材料について以下に示します。

1)防湿気密フィルム

JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に適合する物、またはこれと同等以上の防湿性、強度および耐久性を有する物を使用します。防湿気密フィルムの厚さは住宅の建設地に応じて、次の通りとします。

イ 1〜3地域において建設する場合は、厚さ0.2mm以上

ロ 地域4〜7において建設する場合は、厚さ0.1mm以上 先張り用に幅1m程度のフィルムも市販されています。

2)気密テープ

防湿気密フィルムの末端処理、例えば、先張りシートの梁廻り、柱や設備系のダクト、配管等の防湿気密層の貫通部に使用します。ブチル系テープ、アスファルト系テープ、アクリル系テープなどこれらと同等の気密性、粘着性を有するテープを使用します。

3)気密パッキン材

アスファルトを含浸させた伸縮性を持つフォーム状の材料で、隙間が10mm以内で圧縮の力が掛かる部分、例えば、基礎断熱における土台と基礎天端の間や、窓廻りの気密化によく用いられます。

4)その他の気密専用部材

配管や配線が防湿気密層を貫通する部分は専用のプラスチック部材や気密ラバーを用いて気密テープでシールします。

5)シーリング材

数mm〜10mm前後の隙間や配線廻りの隙間など温度変動が少なく、紫外線劣化を受けない場所で、付着面が2面の隙間を気密を確保する際に使用します。

6)防風材

通気層工法の場合は雨水や外気が室内側の断熱材の内部に侵入するのを防ぐため防風層を設けます。防風材としては、JIS A 6111(透湿防水シート)に適合するシートやシージングボードを使用します。なお、防湿防水シートには、施工性のよい3m巾のものがあります。