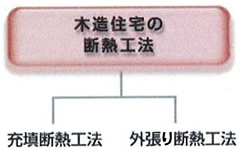

木造住宅の断熱工法

木造住宅の断熱工法は主に充填断熱工法と外張り断熱工法の2つに分類されます。

充填断熱工法は主にグラスウールなど繊維系断熱材を用い、柱など構造部材間に充填する工法です。現在、日本で最も一般的な断熱

工法です。

外張り断熱工法はグラスウール、発泡プラスチック系断熱材が使用されます。ボード状の断熱材を躯体の外側に張っていく工法です。

近年は年々断熱レベルも高くなり、特に寒冷地では充填断熱した上で外張り断熱を行う「付加断熱工法」も見られるようになりました。

▶

充填断熱工法の特徴

・柔らかい繊維系断熱材が使われることが多い

・断熱費用は比較的安い

・柱などの熱橋を加味した断熱厚となる

・繊維系断熱材の場合は防湿気密フィルムなどを使用

する

・防湿気密層の施工に注意が必要(設備廻り、筋違い

など)

・建物内に施工するので敷地面積に影響することな

く、建物形状の自由度が高い。

▶

外張り断熱工法の特徴

・硬い発泡プラスチック系断熱材が使われることが多

い

・断熱費用は比較的高い

・熱橋の影響が少なく充填断熱より断熱厚は薄くなる

・継ぎ目に気密テープなどが必要

・外壁の気密化が容易

・床下・小屋裏(屋根充填の場合も同じ)壁内空間が

利用可能(配線・配管などの施工が容易)

・入母屋、寄棟の場合、断熱材の隙間ができないよう

に注意が必要

・外装材の取り付け強度が低下しないよう施工に注意

が必要

・建物外側に施工するので内部意匠の自由度が高い。

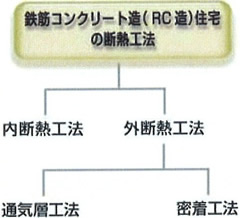

鉄筋コンクリート造(RC造)の断熱工法

日本建築学会による断熱工法の定義では、マンション・ビルに代表される鉄筋コンクリート造(RC造)など、熱容量の大きな躯体の

外側に断熱材を施工する「外断熱工法」と躯体の内部に断熱材を施工する「内断熱工法」の2つに分類されます。

内断熱工法は、躯体の内側に断熱材を施工する方法で、主に現場発泡ウレタンや発泡プラスチック系断熱材が使用されます。

外断熱工法は、躯体の外側に断熱材を施工する方法で、その中でも通気層工法と密着工法に分けられます。

通気層工法はグラスウールなど繊維系断熱材を使用する場合に採用されます。欧米では一般的な工法です。

密着工法は発泡プラスチック系断熱材を使用する場合に採用されます。

▶

内断熱工法と外断熱工法の違い

| 項目 | 内断熱工法 | 外断熱工法 |

|---|---|---|

| 居住性 (温熱環境) |

|

|

| 健康への影響 | ●間仕切り壁、床スラブ等による熱橋が避けられないため表面結露が発生、それがカビの発生・ダニの増殖をうながしアトピー等アレルギーの原因のひとつであると言われている | ●断熱層が連続するため熱橋(ヒートブリッジ)が少なく表面結露が起りにくいので、カビのない居住環境が得られる |

| 施工性およびコスト | ●施工が簡単でコスト的に有利 | ●外装断熱工事や下地工事が必要なため、コスト増となる |

| 室内の広さ | ●屋内に断熱層があるため、断熱厚を厚くすると室内が狭くなる | ●屋外側に断熱層があるため室内空間を狭めることがない |

| 躯体の耐久性 |

|

●躯体が保護されるので建築物の耐久性が向上する |

| 断熱改修工事 | ●室内工事のため居住したままでの工事が困難 | ●戸外工事なので居住したままで工事が可能 |

▶

通気層工法と密着工法の違い

| 種類 | 通気層工法 | 密着工法 |

|---|---|---|

| 特徴 | ●グラスウールと外装材間に通気層を設けるため、躯体からの湿気放出が容易 | ●断熱材と外装材とが密着するので、躯体からの湿気放出が困難 |

| 施工性及びコスト | ●通気層及び外装材取付け下地工事が必要なため若干コスト増となる | ●施工が簡単で、コスト的に有利 |

| 耐久性 |

|

●発泡プラスチック系断熱材の経時劣化により寸法・形状が変化し、目地劣化部より浸入した雨水が凍結融解をくりかえすことにより、パネルの反り、浮上がり、割れ等が発生することがある |

| デザイン | ●予算に応じた外装材選択が可能でデザインの幅が広い | ●外装の仕上げ方法が限られデザインの制約がある |